沖縄県出身の映画監督・平一紘さんが手がけた最新作『木の上の軍隊』が、ついに沖縄で劇場公開を迎えた。

戦後80年の節目にあたる今年、沖縄戦を題材に、“実話”をもとに描かれた本作。

映画に込めた想い、そして沖縄に生まれ育った一人の表現者としての視点とは──。

今回は平監督にインタビューし、その真摯な言葉を届けたい。

(取材協力:スターシアターズ シネマパレット)

目次

沖縄に生まれて:平 一紘監督の原点

映画との出会いと原体験

―平監督は沖縄出身とのことですが、どのような子ども時代を過ごされましたか?

- 平一紘監督

幼いころは小児喘息がひどくて、1歳のころからずっと病院で入院生活を送っていました。中学校に上がるまで、毎年1年のうち約4分の1を東京の病院で過ごしていたんですよね。今振り返ると、家族にもかなりの負担をかけていたなぁと思います。

そんな治療の合間に、親が映画館に連れて行ってくれて、それがきっかけで映画が大好きになったんです。子ども向けの映画はほとんど見尽くしてしまって、だんだんと映画通が好むような作品にも興味を持つようになりました。小学校から中学校にかけては、いろんな映画に触れ、どんどんその魅力に引き込まれていったんです。

―幼少期から映画関係の仕事に興味があったのですか?

- 平一紘監督

小学生のころは、正直、何かを創作することにはまったく興味がなくて、ただ「人が作った映像作品を観ること」が好きだったんです。実は当時の夢は「スーパーの社員になること」だったんですよね。近所のスーパーが大好きで、あそこで働きたいって思っていました(笑)

中学生のころも、特にこれといった将来の夢はなくて、数少ない友達とテレビゲームをして遊んだり、一人で映画を観たりするのが好きな、そんな子どもでした。それに、映画を楽しむ一方で、小学校4年生から高校1年生までは柔道にも熱中していましたね。柔道教室が米軍基地内で開かれていて、祖父が基地で働いていたこともあって、外国の方々と接する機会が多かったんです。

父の死と、映画への没頭

―映画を本格的に作り始めたきっかけや、そこに至るまでの転機があれば教えてください。

- 平一紘監督

実は、僕が高校2年生になった頃、父が亡くなったんです。家庭の大黒柱を失ったことで、悲しさももちろんあったんですけど、その出来事がきっかけで、弟との絆がもっと深まったんですよね。それに、映画の世界にもどっぷりとのめり込んでいくようになりました。

大学に進学してからは、自主映画を作り始めたんですけど、撮ってみたら意外と楽しくて……それが映画作りの原点ですね。そして、やがて「PROJECT9(プロジェクト ナイン)」という映像制作チームを大学内で結成して、メンバーもどんどん増えていったんです。

―最初に“自分で映画を撮る”という行動に踏み出したきっかけは何だったのでしょうか?

- 平一紘監督

元々、僕は内向的な性格で、映画監督として人に指示を出すようなタイプではなかったんです。でも、弟(俳優・平隆人氏)が国際通りでモデルのスカウトを受けたことをきっかけに、「じゃあ、俺が監督して、お前(隆人)が主演俳優の映画を作るか」って流れになって、兄弟で初めて映画制作をスタートしたんです。

弟が俳優業に興味を持ち始めて、それをサポートしたいという気持ちもあったので、自然と僕が監督として作品を引っ張っていくことになったんですよね。

でも、やってみると映画を作ることがすごく楽しくて、日常の中で感じる苦しさやモヤモヤした感情を物語に落とし込めることが、何よりも面白かったんです。それで、大学を卒業する頃には、「映画を仕事にしたい」って強く思うようになっていました。

社会人経験と映画への覚悟

就職、そして働きながらの映画活動

―大学卒業後の進路はどのように決めたのでしょうか?

- 平一紘監督

大学卒業後、映画業界に就職しようと、東京の映像会社やテレビ局を受けたんですけど、結果はすべて不採用でした。そんな中、内定をもらった県内企業の一つがデパートリウボウ(リウボウインダストリー)だったんです。

最終的にリウボウを選んだ理由は、「ここなら、働きながら映画を撮り続けられるんじゃないか」と思ったからなんですよね。

というのも、当時のリウボウには”4連休制度”という休暇制度があって、その休みを活用して映画を作れるんじゃないかって考えたんです。それに、先輩たちの話がすごくユニークで、リウボウにはクリエイティブな空気が漂っているなと感じたことも、大きなポイントでした。

その頃、PROJECT9は大学生以外の社会人も参加する大所帯となり、ついには100人規模のチームにまで膨れ上がっていました。ですが、メンバーが増えたことで管理が難しくなり、最終的に解散することになりました。

PROJECT9は解散しましたが、同級生の大城賢吾くんに「沖縄に戻るきっかけがあったら、一緒に映画を作らないか」と相談しました。彼は当時、県外にある大手企業で働くとても優秀な人物で、僕の本気を感じ取って「それなら(PROJECT9を)法人化したほうがいいよ」と助言してくれたんです。

映画の道へ踏み出すまで

―会社員と映画制作、最終的にどちらの道を選ぶかで迷いはありましたか? 決断のきっかけは?

- 平一紘監督

正直、僕はリウボウという会社がすごく好きで、すぐに辞めるつもりは全くなかったんです。実際、働いてみると居心地もよくて、社内にもたくさん友達ができました。何より、会社に所属することで、「この部署にはこういう人たちがいて、だからこそ大きな仕事が成り立っている」ってことが実感できたんですよね。そういうふうに、プロジェクトに取り組む姿勢ってすごく大事で、それが映画制作にも通じる部分だなって気づくことができたんです。

それでも、「映画を本気でやるなら、独立しないと」と思って、糸数剛⼀会長(当時の社長)に相談したんです。そしたら、即答で「君は映画の道へ進んだ方がいい」と言われて、びっくりしました。

理由は、糸数会長が僕の自主映画を観てくれていて、「君には才能がある。だから映画監督の道に突き進んでも大丈夫」と、ものすごく後押ししてくれたからなんです。さらに、退職後の仕事がない時期には、細かな仕事を振ってくれたり、気にかけてくれたりもして、本当に感謝してます。

こうして僕はリウボウを退職し、本格的に映画の道へと踏み出しました。

退職後の苦悩と葛藤

―退職された後、映画監督としての活動はどのように続けていたのでしょうか?その時期に感じていた葛藤や悩みがあれば教えてください。

- 平一紘監督

会社員を辞めてからは、沖縄のテレビ局で番組制作に関わったりしながら、映画の夢を諦めずにコツコツ活動を続けていました。でも、気づけばもう20代後半。「このまま映画が撮れないまま終わるなら、自分は映画監督に向いていないんじゃないか」って、すごく悩んでいたんです。

その時点で自主映画を50本以上は撮ってきたんですけど、誰にも知られていない。作品も全然認知されていない。たまに映画祭で引っかかるくらいで、思うように前に進めていなかったんですよね。

初の商業映画『ミラクルシティコザ』で拓けた道

「未完成映画予告編大賞」での受賞

―商業映画デビューまでの道のりで、大きなきっかけになった出来事について教えてください。

- 平一紘監督

僕に、ようやく大きな転機が訪れたのが29歳のときでした。

「未完成映画予告編大賞」っていう映像コンペティションに挑戦したんです。このコンペティションは、まだ本編が完成していない段階で予告編だけを作って、優勝すれば制作資金として3,000万円がもらえるというものだったんですね。

そして、なんと僕はそのコンペティションで優勝することができたんです。その賞金で制作した映画が『ミラクルシティコザ』です。

―『ミラクルシティコザ』に関する制作エピソードや裏話があれば教えてください。

- 平一紘監督

正直に言うと、それまで僕は「地元・沖縄」にあまり興味がなかったんです。家庭の事情で沖縄に残らざるを得なかったっていう背景もあって、むしろ沖縄から早く出たいって思っていたんですよね。

だから、それまで撮ってきた50本の映画では、あえて沖縄らしさを避けていました。方言も使わないし、赤瓦も映さないし、三線の音も出さない。そういう「沖縄的要素」を排除していたんです。

でも、このコンペティションには「タイトルに必ず地名を入れること」っていうルールがあったんです。最初はベトナムを題材にしようかとも考えたんですが、チーム内で「面白くない」と却下されて、地元・沖縄の中で何か題材にできないかと考えるうちに出てきたのが、「コザ」という地名でした。

実は、映画タイトル『ミラクルシティコザ』を命名してくれたのは、あの糸数剛⼀会長なんです。主人公の名字も「糸数」にしました。

僕の人生におけるターニングポイントとなったこの作品の背景には、支えてくれた人や大切な人の存在があるんです。

堤幸彦監督との出会いと成長の機会

―『ミラクルシティコザ』での受賞後、どのような反響や変化、出会いがありましたか?

- 平一紘監督

『ミラクルシティコザ』は、僕にとって初めての商業映画で、本格的に映画監督として一歩踏み出すきっかけとなった作品でした。この作品では、グランプリと同時に、堤幸彦監督から「堤幸彦賞」をいただくことができたんです。それが、僕にとって非常に大きな出会いになりました。

堤幸彦監督の『トリック』は、僕が一番好きなドラマで、彼は本当に憧れの存在だったんです。そんな堤監督が、自分の名前を冠した賞を僕に授けてくれるなんて、もう本当に信じられないような出来事でした。

その後、堤監督から連絡をもらって、「今度沖縄で映画を撮るから、一緒にやらないか?」と声をかけてもらったんです。これが映画『STEP OUT にーにーのニライカナイ』(主演・仲間由紀恵さん)で、堤監督がメイン監督、僕が共同監督という形で参加させてもらいました。

―実際に堤監督と一緒に映画を作り上げて、どのような印象を持たれましたか?

- 平一紘監督

堤監督とご一緒できた経験は、僕にとって本当に大きなものでした。

堤監督は、とにかく頭の回転が早くて、同時にいくつものことを判断しながら前に進めていく、まさにマルチタスクの達人なんです。段取りや判断スピード、演出の引き出しの多さなど、多くのことを間近で学ばせていただきました。

現在も、別の企画を一緒に進めているところです。

―結果的に、『ミラクルシティコザ』は監督にとってどんな意味を持つ作品になりましたか?

- 平一紘監督

『ミラクルシティコザ』は、僕自身の人生(キャリア)が大きく動くきっかけになった作品です。同時に、「地元・沖縄と向き合うこと」への意識が変わるきっかけにもなりました。

もし僕が若い頃に県外に出て映画を作ろうとしていたら、『ミラクルシティコザ』のような作品は撮れなかったと思います。都会には才能ある映画人がたくさんいて、その中で抜きん出るのは本当に大変なことですから。

でも沖縄では、映画を撮りたいと思っている人の数が圧倒的に少なくて、競争も少なかったんです。だからこそ、僕にチャンスが回ってきたんだと思います。

若い世代にも伝えたいのは、「東京(県外)に出ること」だけが正解じゃないということ。むしろ、沖縄という場所でまず1番になること、やれるところまでやってみること。それが大きな経験や実績につながることもあるんですよね。僕自身、30歳手前でようやく沖縄と向き合えるようになったし、そのことが今の映画づくりの土台になっています。だからこそ、これからも「沖縄という場所」との関係性を大事にしながら、映画を作り続けていきたいと思っています。

映画『木の上の軍隊』の撮影秘話

映画化までの背景と舞台との出会い

―映画『木の上の軍隊』の監督に抜擢されたきっかけは?

- 平一紘監督

『木の上の軍隊』は、音楽プロデューサーであり、長年の友人でもある横澤匡広さんからの声がけで始まった企画でした。彼はもともと録音技師で、音に関わる仕事をしている人なんです。そんな彼が、映画のプロデューサーとして動き始めて、「この作品を映画化したい」と僕に声をかけてくれたのがきっかけでした。

題材となったのは、作家・劇作家 井上ひさし原案の舞台「木の上の軍隊」。この舞台は、多くの演出家が映像化を試みたものの、なかなか実現しなかった伝説的な作品なんです。正直、僕のようなまだ名の知られていない監督に任せてもらえるとは思っていませんでした。

―当時の心境について、さらに詳しく教えてください。

- 平一紘監督

最初に聞いたときは、「戦争をテーマにした作品を、自分が撮れるのだろうか」という不安がすごく大きかったです。というのも、それまで撮ってきたのはホラーやコメディといった、エンターテインメント性の強い作品ばかりだったので。僕自身、「この作品に込めたテーマは何ですか?」という質問が一番苦手なタイプで…。

でも、舞台版の映像を観たときに、「これはやれる」と思ったんです。シンプルに物語として面白いんですよね。2人の兵士が島に取り残されて、木の上で生き延びようとする。その姿がすごくユーモアにあふれていて、でも同時に胸を打たれました。

何より、反戦を直接的に訴えるわけではなく、人間ドラマとして描かれている点に惹かれました。「説教」ではなく「共感」が届く作品になると確信しました。

だからこそ、僕はこの映画を今を生きる人たちにとって“届くもの”にしたかったんです。あの時代の人たちは「戦争はいけない」と考えていたわけではなく、「生きるために何を選ぶか」と向き合っていたはずだから。そのリアリティを描くことにこだわりました。

僕が撮ることで、従来の戦争映画とは違う切り口で、もっと多くの人に響く作品が作れるかもしれない。そう思えたことが、制作への背中を押してくれたんです。

撮影現場での苦労

―舞台となった“木の上”の再現について、どのような工夫や苦労があったのでしょうか?

- 平一紘監督

『木の上の軍隊』の撮影は、伊江島で行ったんですが、物語の舞台となるガジュマルの木が、現在では住宅街の中にあって、撮影に使うことができなかったんです。そこで、地元の方々の協力を得て、伊江島のミースィ公園に巨大なガジュマルを再現することにしました。木だけでなく、周りの雑木も実物を移植するなどの工夫を施して、リアルなセットが完成したんです。

観る人にも、「本物の自然のような息遣い」が伝わるような仕上がりになったと思っています。

ただ、リアルだからこその苦労もありました。

物語では、2人の兵士が木の上で身を隠して生活しているため、彼らを「隠したまま映す」ことが求められたんです。でも、隠れている=見えないわけで、これをどう映像にするかが大きな課題でした。

―その課題はどのように乗り越えましたか?また、他にアクシデントはありましたか?

- 平一紘監督

「隠したまま映す」という矛盾を乗り越えるために工夫したのが、「枝を取り外し可能な構造にする」ということでした。枝を物理的に外せるようにして、クレーンでカメラを上げたときだけ外して撮影する、という撮影テクニックを駆使したんです。

撮影期間は約1ヶ月間でしたが、その間に台風が4つも接近するというアクシデントもあったんです。でも、主演の堤真一さんも僕自身も“晴れ男”だったので、奇跡的に全カットを無事に撮り切ることができました(笑)

主演俳優との信頼関係

俳優・堤真一さん、山田裕貴さんとのエピソード

―映画『木の上の軍隊』には二人の主人公が登場しますが、配役はどのように決まったのですか?

- 平一紘監督

配役については、実は僕の希望がありました。

少尉・山下一雄役には堤真一さん、新兵・安慶名セイジュン役には山田裕貴さんを第一希望にしていたんです。それぞれのキャラクターのイメージにぴったり合う役者さんだと考えたからです。

オファーを引き受けていただいた時は、本当に嬉しかったですね。

―堤真一さん、山田裕貴さんのお人柄や、撮影中のエピソードがあれば教えてください。

- 平一紘監督

主演の堤真一さんと山田裕貴さん、お二人との現場は本当に印象深いものでした。

まず、堤真一さんについて。彼は僕が思い描いていた「堤真一そのもの」でした。オーラや話し方、現場での立ち居振る舞い、そのすべてがプロフェッショナルで、想像を超えるレベルの俳優でした。

さらに、撮影前の最初の食事会で、堤さんからかけられた言葉が忘れられません。

「平監督は僕の半分くらいの年齢で、若いから気を遣ってくれるかもしれないけど、この現場に入ったからには、僕をあなたの“息子”だと思ってください。平監督、あなたが“父親”です。だから遠慮なく言ってください」と。30代で堤真一さんに「息子だと思ってくれ」と言われる日が来るとは……本当に衝撃的でした。でも、その言葉のおかげで、ごく自然に対等な立場で向き合うことができました。

一方、山田裕貴さんは非常にクレバーな方でした。現場での演技はもちろん全力ですが、同時に作品全体のトーンやバランスにも気を配ってくれて、「ここではどのくらいのテンションの演技がいいですか?」と確認してくれるんです。細かなトーン調整まで対応してくれる俳優さんで、監督としてはとても安心できる存在でした。

俳優と監督の信頼関係が、作品の空気をつくっていく。まさにそれを実感した現場でしたね。

―主演のお二人に関して、特に印象に残っていることはありますか?

- 平一紘監督

お二人に共通することなんですが、特に驚いたのは、「衰弱して数日間食べていない兵士の表情」を演じるシーンでした。直前のカットでは普通の顔をしていたのに、次のカットではまるで本当に痩せ細ったように見えるんです。それほど表情や存在感にリアリティがありました。

レンズや照明を変えたわけでもないのに、数秒前とはまったく違う人のように見える。その瞬間、まるで魂が入れ替わったかのような衝撃を受けました。

撮影現場での空気づくり

―実際の撮影現場の空気づくりについて、平監督が意識していることを教えてください。

- 平一紘監督

僕の現場づくりのポリシーは、とにかく「楽しくあること」です。だから、現場では冗談を気軽に言い合えるような空気づくりを心がけています。

もちろん、映画監督という立場ではありますが、僕自身はあくまで「演出部のリーダー」だと思っているんです。偉いわけじゃなくて、各部署の意見をまとめて、カジ取りをする役目だと思っています。

先ほどもお話しましたが、その意識があるのは、会社員時代の経験があったからだと思います。

―平監督にとって、理想の制作チームとは?

- 平一紘監督

「監督が言うからそうする」ではなく、「どうすれば良くなるか」をみんなで考えられるチームが理想です。実際、20歳くらいのスタッフが「こういうアイデアはどうですか?」と提案してきたものが面白ければ、即採用することもあります。

映画は総合芸術ですから、現場の誰か一人のアイデアで、映像が一段も二段も良くなることがあるんです。僕にしか全体のバランスは分からないけれど、バランスを気にせずに投げてくれる意見が、現場を豊かにしてくれるんですよね。

たとえば今回、『木の上の軍隊』では、音の力も大きな演出要素になりました。戦争の緊張感をどう音で表現するかが重要だったんです。実際、銃声には金属音を重ねて、“聞こえるか聞こえないか”の絶妙な音圧を加え、強い緊張感を表現しました。

映像と音、空気とチーム。

すべての要素が有機的につながって、ようやく映画が完成する。それが僕にとっての映画づくりです。

映画を通して届けたいメッセージ

戦争映画としてではなく、人間ドラマとして描く

―映画『木の上の軍隊』を、どのような方々に観てほしいと考えていますか?

- 平一紘監督

『木の上の軍隊』は、戦争映画というジャンルに構えてしまう人にこそ観てほしいと思っています。タイトルに「軍隊」とついていることで、硬い印象を持たれるかもしれませんが、実際には“木の上で二人の兵士が生き延びる”というドラマであり、人間同士の心の変化を描いた作品なんです。

映画の中で、最も伝えたかったのは「相手の立場に立つことの大切さ」です。最初は分かり合えなかった二人が、徐々に心を通わせていく。その変化の中に、今を生きる私たちにとっての大切なメッセージが込められています。

これは、ただ戦争を背景にした物語ではなく、「人と人が少しずつ分かり合うまで」の物語です。

戦争は絶対にあってはならない。けれども、それを一方的に押し付けるのではなく、人の心の奥にある恐怖や孤独、そしてそれを超えて“誰かとつながる”という希望を描くことが、この作品で僕が最も大切にしたかったことです。

平監督の次なる挑戦

―今後、監督として挑戦していきたいテーマや目標があれば教えてください。

- 平一紘監督

これまで僕が監督として携わってきた作品は、だんだんと規模が大きくなってきました。

最初の商業映画『ミラクルシティコザ』は、3,000万円規模のエンターテインメント作品で、過去と現在を行き来しながら、沖縄の街と人々の記憶を描いた物語でした。

次に、堤幸彦監督と共同で撮った『STEP OUT にーにーのニライカナイ』は、ダンスをテーマにした作品。そして今回の『木の上の軍隊』では、戦争という過去を題材にしつつ、人間ドラマを通して現在にもつながる感情を描いてきました。

その流れの先で、次に挑戦したいのは「現代を舞台にした、完全オリジナルの長編映画」です。

脚本も監督も自分で担当して、今を生きる人たちのリアルな感情や葛藤、そして希望を描いていきたいと思っています。もちろん、僕の中には沖縄という土地に対する強い視点があり、それは今後も映画づくりにおいて大きな軸になると思います。でも、だからこそ次は沖縄以外の土地でも作品を撮ってみたい。

長編3作目は、まさにそういった“新しい挑戦”にしたいと考えています。

【プロフィール】

平 一紘(たいら かずひろ)

1989年8月29日生まれ、沖縄県沖縄市出身。

大学在学中に、沖縄県を拠点に活動する映画制作チーム、PROJECT9を立ち上げ、多くの自主映画を制作。主な作品に『アンボイナじゃ殺せない』(13)、『釘打ちのバラッド』(16)、ドラマ「パナウル王国物語」(20/日本民間放送連盟賞のテレビドラマ部門優秀賞受賞)などがある。22年に脚本・監督を務めた『ミラクルシティコザ』では、クリエイターの発掘・育成を目的とする映像コンテスト「未完成映画予告編大賞(MI-CAN)」も受賞。そのほかの作品に、堤幸彦監督と共同監督の『STEP OUT にーにーのニライカナイ』(25)などがある。

映画『木の上の軍隊』上映情報

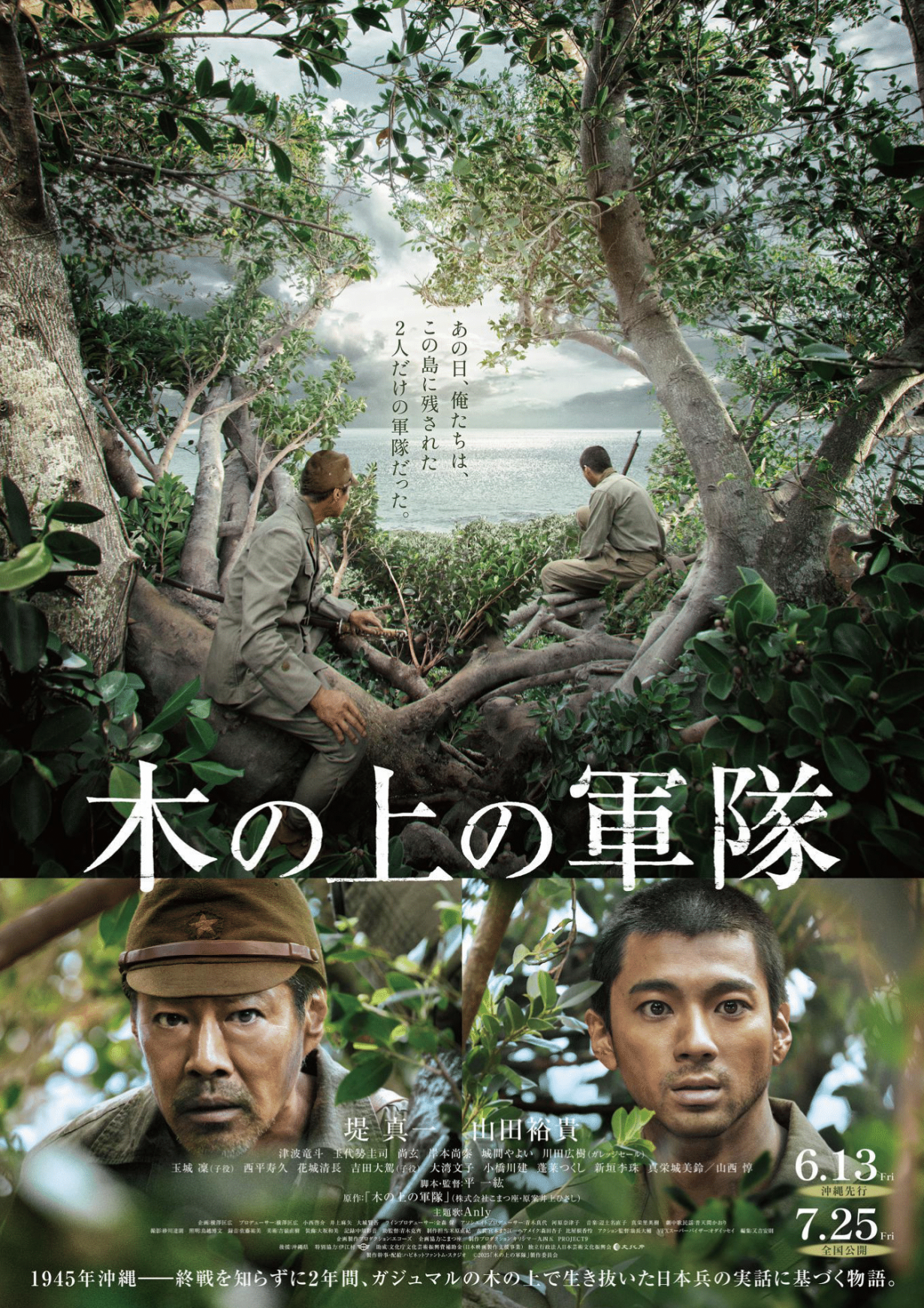

解説・あらすじ:

終戦に気づかないまま2年間も木の上で生き抜いた2人の日本兵の実話に着想を得た井上ひさし原案の同名舞台を、堤真一と山田裕貴の主演で映画化。

太平洋戦争末期の1945年。沖縄県伊江島に米軍が侵攻し、激しい攻防の末に島は壊滅的な状況に陥っていた。宮崎から派兵された山下一雄少尉と沖縄出身の新兵・安慶名セイジュンは敵の銃撃に追い詰められ、大きなガジュマルの木の上に身を潜める。圧倒的な戦力の差を目の当たりにした山下は、援軍が来るまでその場で待機することに。戦闘経験豊富で厳格な上官・山下と、島から出た経験がなくどこか呑気な安慶名は、噛みあわない会話を交わしながらも2人きりで恐怖と飢えに耐え続ける。やがて戦争は終結するが2人はその事実を知るすべもなく、木の上で“孤独な戦争”を続ける。

出演:堤 真一 山田裕貴

監督・脚本:平 一紘

原作:「木の上の軍隊」(株式会社こまつ座・原案井上ひさし)

主題歌:Anly「ニヌファブシ」

企画:横澤匡広 プロデューサー:横澤匡広 小西啓介 井上麻矢 制作プロデューサー:大城賢吾

企画製作プロダクション:エコーズ 企画協力:こまつ座

制作プロダクション:キリシマ一九四五 PROJECT9

後援:沖縄県 特別協力:伊江村

製作幹事・配給:ハピネットファントム・スタジオ

©2025「木の上の軍隊」製作委員会

公式サイト:https://happinet-phantom.com/kinouenoguntai/

公式X(旧Twitter):@kinoue_guntai

公開日時:

6月13日(金)沖縄絶賛公開中

7月25日(金)全国公開

沖縄上映劇場:

シネマQ

シネマライカム

ミハマ7プレックス

サザンプレックス

ユナイテッド・シネマPARCO CITY浦添

©2025「⽊の上の軍隊」製作委員会